2016年6月30日 星期四

The show must go on: A View form the bridge憑橋遠眺

這齣在西區造成一片轟動,叫好又叫座,太受歡迎還搬演到百老匯去。當初在辦公室tea break時候跟主管聊天,問他一年之內在倫敦看了什麼難忘的戲,她毫不掩飾激動之情的跟我說「A view from the bridg.」英國人有多喜歡這齣戲?大概可以從劇院門口的一堆星星看出端倪。

這個製作原本在稱為「西區外圍」的Young Vic Theatre演出,許多作品在首演時都會選擇在外西區上演,如果獲得好評,就能有資金進入西區搬演。原本我是沒有打算看的,只是看戲夥伴當天去排了一張20鎊的日票,買了兩張卻找不到買家,於是將一張以10鎊的超級優惠價賣給我。

當初在Young Vic演出時,觀眾是三面環繞著舞台的。但移到西區時因為是傳統的鏡框式劇場,於是左右兩邊就搬到舞台上。這次很幸運地買到舞台上的位置,不但離演員很近,同時享受了兩個視角: 台上的演員,和台下的觀眾。

「A view form the bridge」 是寫作名劇「推銷員之死」的美國劇作家Arthur Miller在60年代的作品,靈感來自希臘悲劇,描述在布魯克林的移民社區裡,我們的悲劇男主角Eddie為了家計辛勞的工作,同時卻偏執的愛上妻子的姪女Catherine。於是當Catherine和義大利移民Rodolfo陷入愛河,甚至決定離開時,激烈的衝突無可避免地上演。

因為看了熱門的戲,因此被到處問說:「好看嗎?」而我每次都回答:「不是我的菜,但是真的是一齣了不起的戲。」全劇近兩個多小時沒有中場休息,舞台的簡潔程度跟京劇的一桌二椅有得比,坐在台上還會被台下的觀眾看到所以只能正經危坐,全神貫注,卻也意外符合了整齣戲營造的神經緊繃感。

舞台被極度的簡化,於是所有的注意力都只能集中在演員上。從妻子Beatrice的警告Catherine「別太超過」開始,我們都和女孩一樣天真的以為這沒有什麼,直到劇情展開,看見那些言語和動作之下包裹的曖昧,沒有辦法控制的感情就在細節裡爆發。

後來跟專門念戲劇的朋友聊天,她笑著說,英國人就是愛這種戲啊,壓抑的要死,最後一次性的大爆發。而這次的大爆發,就是在所有劇情都達到緊繃與最高峰時,從天而降一整片血雨,一個多小時的堆疊就為了這一刻。

下戲之後陪友人堵門,才發現原來飾演男主角的Mark Strong是有名的電視電影演員,常常飾演反派,也讓堵門時影迷一堆。Mark本人非常好,很認真的聽興奮的影迷講話,也很認真的簽節目單。而他細膩地詮釋也獲得劇評和戲迷一致的讚嘆,更獲得當年奧立佛獎話劇類的最佳男主角。

場次: 2015年2月10日

導演: Ivo van Hove

地點: Wyndham's Theatre

演員: Mark Strong, Phoebe Fox, Nicola Walker

2016年6月28日 星期二

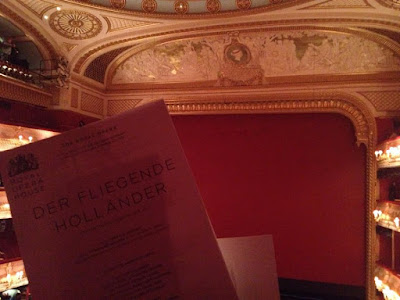

At the Opera tonight: Der Fliegende Holländer: 漂泊的荷蘭人

歌劇是表演藝術的極致,人力和財力的最大限度發揮。世界上養得起歌劇院(並且搬演歌劇)的城市屈指可數,倫敦就是其中之一。當我發現看歌劇是一件多麼划算的事: 誇張的舞台設計,幾十人的交響樂團,百人合唱團,世界一流指揮家和演唱家之後,就決定儘量每一齣都去看看了。

當然如果不先把票買好,歌劇院的票在開演前幾天往往都從一百多鎊起跳了。尤幸歌劇院拿了這麼多政府補助之後,針對學生推出的優惠專案: 你可以在網路上註冊學生帳號,如果歌劇院在開演前兩三天發現還有剩下的票(往往是高價票),學生就能以一律10鎊的價格買到票。於是我非常幸運的,收到第一秒email的第一秒就馬上訂到票,於是花了僅僅10鎊就買到價值105鎊的位子。

原本完全沒聽過這齣戲,後來聽朋友說電影「神鬼奇航」中那隻長得像烏賊的船長,十年才能上岸一次,而他的船註定無法靠岸,這個故事就是取材自「漂泊的荷蘭人」。這部由華格納創作的歌劇,於1843年首演,被華格納自己稱作轉型之作,定位為「奇幻寫實的悲劇型歌劇」

這次特別觀察了「到底都是哪些人坐在105鎊的位子」,果不其然都是些看起來有錢又有閑的老人,除了坐在我旁邊一個背著包包的學生,開演前居然還拿出書來念,估計跟我一樣是撿到便宜吧。燈暗,幕還沒拉起,跑上台的居然是工作人員,遺憾地對大家宣布「今天主演的Bryn Terfel先生抱恙無法上台。」觀眾席發出一片慘叫,我才知道原來印在海報上的威爾士男高音Bryn Terfel是一位大卡司(幸好我原本就在「愛的靈藥」中看過他的演出,後面跟他更是有數不儘的緣分」

但是劇場就是這樣,你買票的同時也承擔了一定的風險。這種換角都是非常臨時且逼不得已的,我就曾經收過好幾次歌劇院的email,表示原本排好檔期的歌劇家無法上台,觀眾如果有需要可以先辦理退票。

威爾第動人,普契尼淒美,而華格納啊,華格納是哲學。之前已經聽過四個多小時的「崔斯坦與索依德」,最震驚的是華格納龐大編曲的美麗。一開始就是水手們的吆喝聲揭開序幕,富商遭遇船難被荷蘭人所救,於是決定將自己的女兒嫁給荷蘭人。

第二幕場景從海上拉到珊塔的紡織房,純真的珊塔早就聽過荷蘭人的故事,並且決心解救他。原來荷蘭人當初因為觸怒海神而被懲罰不能靠岸,只有忠貞的愛情能拯救他。無奈愛慕塔珊的獵人埃裡克指責她背叛他們之間的感情,兩人的談話被荷蘭人聽到,荷蘭人不願珊塔為他犧牲,於是決定繼續背負自己的詛咒出海離去。

最後一幕珊塔敢到岸邊,向荷蘭人宣誓自己至死不渝的海,然後從懸崖邊一躍而下,荷蘭人的船隻也隨之沈沒。

據說當年華格納是和妻子行經挪威附近的海域,遇到了暴風雨,狂風驟雨讓他日後寫下了「漂泊的荷蘭人」。他渴望塑造出一位寂寞的英雄,孤立如墮落的天使。在戲裡,對白的成分其實比唱段還要多,更多的時候是荷蘭人透過對話對虛無主義的辯證。華格納對珊塔的設想是「未來的婦女」,但是荷蘭人的死亡宿命卻揮之不去。雙方船員爭持的內容荒謬,更加凸顯了現實和虛幻之間的弔詭。

最後一幕珊塔奔向岸邊,究竟是對真愛的追求,或者只是幻象無謂的堅持?

而整齣戲看下來,難忘於華格納的音樂,更驚豔于舞台設計。整個設計以陰鬱的色調為主,很難判讀存在的時空背景,卻更加深了整個故事凌空而起的奇幻感。

詞曲: Ricard Wagner

導演: Tim Albery

舞台設計: Michael Levine

指揮: Andris Nelson

演員: Adrianne Pieczonka, Micael Konig, Peter Rose

2016年6月25日 星期六

There is no place like London

春天的夜晚我匆匆從格林威治下班,跳上地鐵趕赴西區,一場只有68觀眾的戲。「瘋狂理髮師Sweeney Todd」敘述工業革命的維多利亞時期,權貴欺壓百姓,理髮師陶德被人陷害入獄,出獄之後拿著他的剃刀,對這個世界展開報復。劇場太小,演員連麥克風都不用戴,序曲過後演員在台上唱起:

I have sailed the world

beheld its wonders

From the Dordanelles, to the mountains of Peru.

But there is no place like London.

我沒有第一眼就愛上倫敦,我沒有特別喜歡愛英式風格英式搖滾英國帥哥,倫敦的市容也沒像其他歐洲城市那樣令人驚豔,即便到現在,我還是覺得自己比較喜歡南歐那種誇張而喧鬧的美。

我第一次踏上英國是在2014年7月,預定來接人的友人加班無法來,加深了緊張與陌生感,但是我也期待這種獨身一人的感覺。於是在出口等我的是拿著「Annsherry Wang」的外國司機,我們一邊閒聊一邊開出希斯羅機場,穿過倫敦市區,司機先生兼任導覽員,穿過肯辛頓區,哈洛斯百貨,白金漢宮,最後是大笨鐘,國會大厦,西敏寺,穿過泰晤士河。

「還是感覺好不真實。」我坐在後座這麼跟司機說。

在倫敦的日子一如預期的忙碌,時間一晃就到了10月,在已經要穿大衣的秋天到了歌劇院聽多明哥唱歌劇,聽完之後到後台堵了門。堵門可以堵到多明哥本人,這種事情果然只有倫敦會發生了。我根本坐立難安,在地鐵上一遍又一遍的看著節目單。已經11點了倫敦地鐵還是很精彩,有喝著啤酒的年輕人,東倒西歪的流浪漢,十指相扣的情侶。

我的熱情,在這個巨大而多彩,什麼事情都不稀奇的城市之中,顯得如此渺小也如此巨大。於是在晚秋逼近十度的夜晚裡,我聽著自己的鞋跟踩在台階上的聲音,終於在抵達三個月後,找到愛上這個城市的理由。

到了2016年的2月,跟朋友聚會完之後,我一路從London Bridge走到Tower of London,喝完一杯伯爵茶之後還一依依不捨的在河邊散步。

泰晤士河,西敏寺,大本鐘,黑色計程車與紅色雙層巴士,世界最古老的地鐵從身邊呼嘯而過,穿著套裝的人們站在陽光底下喝啤酒,吃炸魚薯條。

這些是倫敦,但又不足以成為倫敦。

兩年前的夏天,我跟計程車司機一路從希思羅機場聊到宿舍。九點了天色仍亮,身為移民的司機跟祝福我要在這個城市展開新的旅程,他說所有的人都能在倫敦找到歸屬感。

而我的歸屬感,就是站在河邊吹著冷風看完日落,手機響起,A傳來簡訊:

"On your way home?"

I have sailed the world

beheld its wonders

From the Dordanelles, to the mountains of Peru.

But there is no place like London.

我沒有第一眼就愛上倫敦,我沒有特別喜歡愛英式風格英式搖滾英國帥哥,倫敦的市容也沒像其他歐洲城市那樣令人驚豔,即便到現在,我還是覺得自己比較喜歡南歐那種誇張而喧鬧的美。

我第一次踏上英國是在2014年7月,預定來接人的友人加班無法來,加深了緊張與陌生感,但是我也期待這種獨身一人的感覺。於是在出口等我的是拿著「Annsherry Wang」的外國司機,我們一邊閒聊一邊開出希斯羅機場,穿過倫敦市區,司機先生兼任導覽員,穿過肯辛頓區,哈洛斯百貨,白金漢宮,最後是大笨鐘,國會大厦,西敏寺,穿過泰晤士河。

「還是感覺好不真實。」我坐在後座這麼跟司機說。

從抵達開始,就很多人問我「倫敦怎麼樣?」我只能回答出天氣很好,天黑的好晚,還有是誰說會一直下雨結果熱浪來襲我手上還出現手錶的曬痕。

倫敦怎麼樣?我才剛開始談戀愛呢。在倫敦的日子一如預期的忙碌,時間一晃就到了10月,在已經要穿大衣的秋天到了歌劇院聽多明哥唱歌劇,聽完之後到後台堵了門。堵門可以堵到多明哥本人,這種事情果然只有倫敦會發生了。我根本坐立難安,在地鐵上一遍又一遍的看著節目單。已經11點了倫敦地鐵還是很精彩,有喝著啤酒的年輕人,東倒西歪的流浪漢,十指相扣的情侶。

我的熱情,在這個巨大而多彩,什麼事情都不稀奇的城市之中,顯得如此渺小也如此巨大。於是在晚秋逼近十度的夜晚裡,我聽著自己的鞋跟踩在台階上的聲音,終於在抵達三個月後,找到愛上這個城市的理由。

到了2016年的2月,跟朋友聚會完之後,我一路從London Bridge走到Tower of London,喝完一杯伯爵茶之後還一依依不捨的在河邊散步。

泰晤士河,西敏寺,大本鐘,黑色計程車與紅色雙層巴士,世界最古老的地鐵從身邊呼嘯而過,穿著套裝的人們站在陽光底下喝啤酒,吃炸魚薯條。

這些是倫敦,但又不足以成為倫敦。

因為我的倫敦還必須穿過泰晤士河更南邊一點,地上的垃圾和炸雞骨頭多了起來,倫敦標準晚報被通勤的人們丟在地鐵上。坐落在新十字區的學校以出產新銳藝術家著名,我們要喝顏色很深的廉價早餐茶,在露天市場跟小販買一籃一鎊的蔬果。

兩年前的夏天,我跟計程車司機一路從希思羅機場聊到宿舍。九點了天色仍亮,身為移民的司機跟祝福我要在這個城市展開新的旅程,他說所有的人都能在倫敦找到歸屬感。

而我的歸屬感,就是站在河邊吹著冷風看完日落,手機響起,A傳來簡訊:

"On your way home?"

訂閱:

文章 (Atom)